STROLLING

第7 1 回けしけし祭り

青木繁を偲んで

SUMMARY

「第71回けしけし祭り」が令和6年3月23日(土)順光寺と兜山において開催された。青木繁碑前祭である。

貸し切りバスは、日吉神社の前に停車していた。乗り込むと、ほぼ満席の状態。チンチン電車の面構えに似せた喫茶店が目に入る。思い出したように、日吉町停留所の記憶がよみがえる。遠い昔、この場所にミルクプラントがあり、おもちゃのようなチンチン電車が、鐘を鳴らしながら、日吉町停留所から出発していた。頭をつぶした三寸釘をレールに並べ、ペシャンコにした釘の手裏剣にして投げていた、曖昧な幼い記憶が呼び覚まされる。

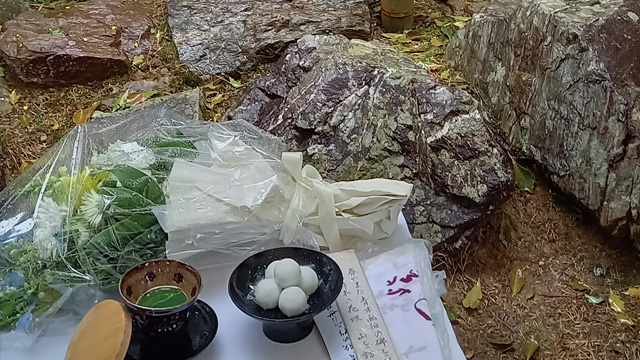

さかのぼること昭和二十三年、ともに上野の美術学校で学んだ坂本繁二郎の筆になる「母います国」の歌碑が兜山(けしけし山)に建てられた。それは薄幸の天才に捧げる哀悼慕情の石碑だった。その時を始まりとして今日まで営々と続いているのが「けしけし祭り」であり、のちに主催団体となった久留米連合文化会による献花、献茶、献詩、献歌、献句、献書、献舞等が奉納され、山本小学校児童による「母います国」(福田蘭童作曲)ー⦅わが国は 筑紫の国や 白日別 母います国 櫨おおき国⦆の合唱を聞きながら、石碑にかっぽ酒をかけて慰霊するのが、大いなるマンネリズムと化し伝統へと昇華していこうとしている。

明治四十四年三月二十五日、健康と愛情とツキからも見放され、二十八歳の若さで世を去る青木繁が病床に伏しながら、姉妹に宛てた手紙には次のような一文が残っている。

~今度はとてもこの病院の門を出ることとは期し居らず、~今の中に皆様への是迄の不考不悌の罪を謝し、伴わせて小生死後の亡骸の始末につき一言お願い申し上げ候~小生が苦しみ抜きたる十数年の生涯も、技能も光輝もなく水の泡と消え候も、是不幸なる小生が宿世の為劫にてや候べき~焼き残りたる骨灰は序での節、高良山の奥のけしけし山の松樹の根に埋めて被下度、小生は彼の山のさみしき頂より、思い出多き筑紫平野を眺めてこの世の怨恨と憤懣と呪咀とを捨てて静かに永遠の平安なる眠りに就く可く候~とある。

この一文に思いを馳せながら、バスは高良山から兜山への道を辿っていく。去年のような春の嵐は御免こうむりたいと思うのだが、見え隠れする桜花をしり目に、「テッペンカケタカ」と、血反吐見せながら鳴くホトトギスの鳴き声など、雨が落ちそうな曇天から聞こえるはずもない。そして今年もまた、捨てきれなかったのだろうか、この世の怨恨と憤懣と呪詛を散りばめた春驟雨の中、妙齢の御婦人たちの装いを濡らしながら、青木繁碑前祭はつつがなく終わった。

OUTLINE

DATE : 2024年3月23日(土)

開祭の言葉/司会:向坂万基子 (久留米連合文化会 代表理事)

献 酒:原口新五(久留米市長)/吉冨巧(久留米市議会議長)/井上謙介(久留米市教育委員会教育長)/鳩山二郎(衆議院議員)/高山喜一郎(親族)/橋本安彦(久留米文化推進協議会副会長)/植田祐一(西日本新聞久留米総局長)/大橋勝己(久留米文化振興会常務理事)/木下昇(久留米観光コンベンション国際交流協会常務理事)/内野博夫(久留米連合文化会会長)/深山和義(山本校区振興会会長)/荒木康博(青木繁旧居保存会会長)/青木耕生(親族)/久我敏博(久留米連合文化会 美術部門代表)

祭 文:原口新五(久留米市長)

献 歌:山本小学校3年生児童による青木繁研究の発表、「母います国」合唱

献 花:原口和子(華道部)

献 茶:増崎宗寿(茶道部)

献 書:城崎惠華(書道部)

献 句:吉田いずみ(俳句部)/佐藤嘉代子(川柳部)

献 歌:竹下幸江(短歌部)

主催者挨拶:内野博夫(会長)

地元代表挨拶:深山和義(山本校区振興会会長)

親族代表挨拶:高山喜一郎

副会長 隈 恭徳(文芸)