STROLLING

提言

新しい時代の久留米連合文化会になるために

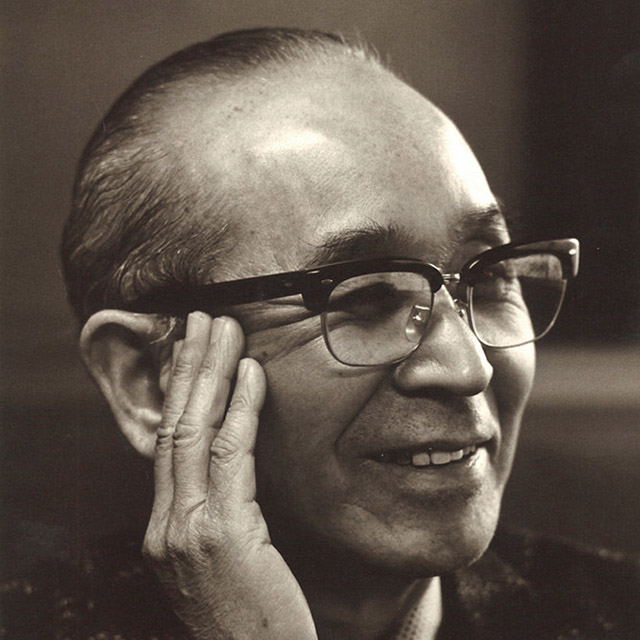

*photo by; 片山 攝三

RECOMMENDATIONS

現在(いま)の久留米連合文化会をさらによくするために、私たちは新たな在り方を目指していきたいと考える。今は部門ごとに活動を行っているが、その垣根を越えて、それぞれが複数の部門を交えた活動を行うことが久留米文化の広がる近道だと感じる。一部門のみでの活動は、その世界観で創られてしまいかねず、価値が十分に生かしきれないのではないだろうか。その状況を打破するためにも、私たちは原点に帰り、先人たちがどのような想いでこの「会」を作ったのかを振り返ることにした。

久留米連合文化会(以下、連文)の創立者の一人、丸山豊氏が昭和51年7月号〜昭和55年7月号までの3年間、連文会報誌に11回に渡って書き記された「緑の追想」。そこには、連文の原点を知ることができる次の一文がある。

「世代・職業・流派などの差別なく、多数の有志がすすんで入会されて、文化の会の中核からこれをゆさぶるような強烈な実践をしめしてほしいと願っている。」

(緑の追想「招待の記」抜粋)Our Episode 03 緑の追想 (Prologue)

丸山 豊 [Publicity; Magazine"RENBUN" 1976-1980]

現在(いま)の私たちの活動を振り返るとどうなのだろうか。強烈な実践ができていると言えるのだろうか。年一回の総会で交流する機会があり、その先に繋げられているのだろうか。

文芸、美術、舞台芸術、華道、茶道、総合文化と、多分野で活躍する仲間がせっかく集まっている会なのだから、他部門への関心をもっと深めてもよいと考える。部門ごとに壁とまでは言わないが、きっちりとした仕切りがあると感じている。その仕切りを取り除くことに難しい技術はきっと要らないはずだ。同じ文化活動をしているのだから、きっと共通、共有、共感できるものがあるはずなのだ。もちろんこれまでやってきたカタチを変えることに誰しもが抵抗する。違う分野であることは分かり合えないと諦め、否定しがちだ。

一人一人は『こうしたらもっと良くなる』とか、『あんなことやってみたい』、など色んなアイディアを持っていると思う。しかし、声をあげたり一歩踏み出すのに勇気がいる。先入観が邪魔して受け入れられない。お金が絡めば採算がとれるのかともっと躊躇する。これらは全て私たちの反省だ。沢山の人が集まっている会なのだから、できることは個人に比べて格段に広がっている。ここで試みずして、どこで挑戦するのか。垣根を超えた積極的な交わりが、久留米文化の活性化に繋がることが伝われば、きっとみんな背中を押してくれるはずだ。現代の言葉を使うならば、連文ファミリーと言うのではないか。「招待の記」にはこうも記してある。「郷土の文化発展のために-久留米文化の会も発会以来すでに1年と3月をけみして、いくたの非難を浴びながら、前進とともに内省を、発展とともに脱皮をつづけている。」

いくたの批判を浴びながらも久留米文化の発展のため、前へ前へと突き進んでいった先人たち。その当時の熱意に負けないよう、私たちも変化を恐れず、時代に応じた連文づくりに向けて、前進していきたい。

POSTSCRIPT-返す言葉

「開かれた連文」は何処に向かって開かれ、何処に向かおうとしているのか。 各論と総論(事あるごとに所属する部としての発言に終始する現状)、誇りの裏側にへばりついた驕り(総じて先生と呼び合うことへの安心感)、若返りの連呼、矍鑠足り得ない精神(見た目だけではない精神の若さ)、部の隔たりを超えた若年層の集い(若衆塾)、伝統の継承と新しい風。

「古い船には新しい水夫が 乗り込んでいくだろう 古い船をいま 動かせるのは 古い水夫じゃないだろう なぜなら古い船も 新しい船のように新しい海へ出る 古い水夫は知っているのさ 新しい海のこわさを」

連文を「どうにかせんといかん」ということでは、意見は一致している。そこで障害となっているのは、70年をかけて爛熟し尽した連文そのものであることも紛れもない事実である。どうすればいいのか、それは連文会員一人ひとりの、しなやかで強かな意志のみである。

広報委員会